Was sind Faszien?

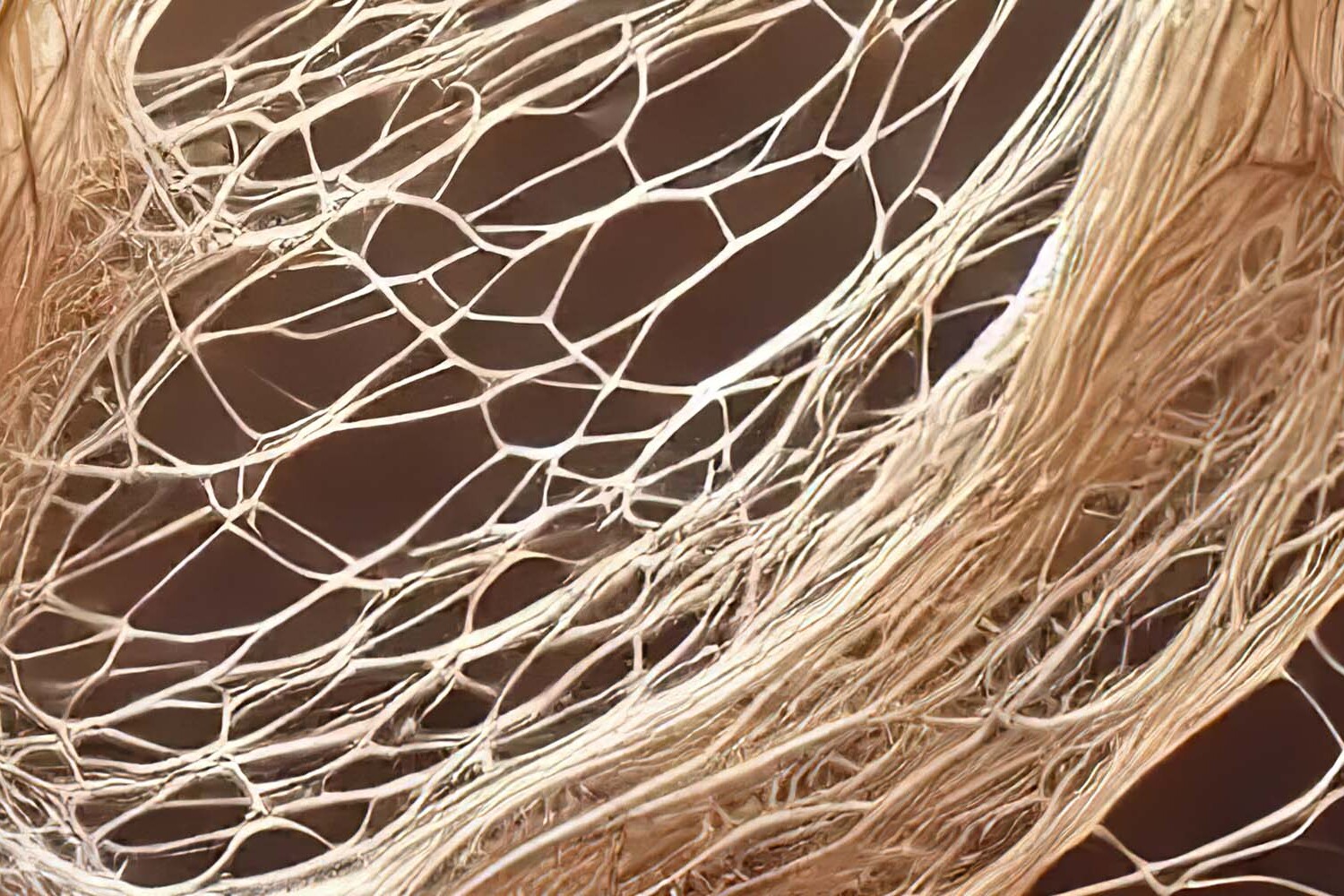

Faszien sind Bindegewebsstrukturen. Sie bilden zusammen ein flüssigkeitsangereichertes Geflecht das den gesamten Körper durchzieht. Sie umhüllt, schützt und stützt Knochen, Muskeln, Nervenfasern, Blutgefäße und Organe – ein stützendes und schützendes Netzwerk für den Körper. Dieses faserige Bindegewebe spielt eine wichtige Rolle für die Stabilität der Gelenke und die allgemeine Bewegungskoordination. Sie helfen den Muskeln, Bändern und Sehnen bei der Ausführung von Bewegungen und der Übertragung von Kraft. Die Faszie kann sich unabhängig von der Muskulatur zusammenziehen; schließlich und vor allem reguliert sie zusammen mit den in ihr gespeicherten glatten Muskelzellen auch das Gefäßlumen und ist auch an der Regulierung des venösen Rückflusses und der Zirkulation der Lymphflüssigkeit beteiligt. Faszienforscher betrachten sie als ein Organsystem, das den gesamten Körper umhüllt und durchdringt. Sie sprechen von einem Ganzkörperkonzept des Fasziensystems, einem faszialen Kontinuum mit einer großen Anzahl von Funktionen. Aus anatomischer Sicht gehören alle Teile des Bindegewebes, die hauptsächlich aus Kollagenfasern und Elastin (den beiden Strukturproteinen) bestehen, zu den Faszien. Mit ihren Makrophagen (Fresszellen des Immunsystems) und ihren zahlreichen Lymphgefäßen erfüllen sie wichtige Aufgaben bei der immunologischen Abwehr und der Wundheilung.

Proteine (Eiweiße) und Wasser sind Hauptbestandteile der Faszien.

Ihre genaue Zusammensetzung hängt davon ab, wo sie sich im Körper befinden, welche Funktion sie ausüben und vor allem, wie viel durch die Muskelbewegung angeregt wird, sich zu erneuern. Die Fibroblasten (Zellen, die das Bindegewebe bilden) passen die Form der Faszien nach Bedarf an. Sie produzieren die Bestandteile, aus denen die Faszien bestehen: Kollagenfasern (kaum dehnbar, aber zugfest), Elastin (elastisch) und Glykoproteine (Makromoleküle aus Proteinen und Zucker). Je nach Funktion ist das Fasziennetz daher manchmal enger oder lockerer, d.h. sie enthalten weniger oder mehr Wasser, sind unelastisch oder dehnbar. Wir können uns die Faszien als ein Netz aus Tausenden von dünnen, beweglichen Fäden vorstellen, die miteinander arbeiten und je nach Bewegungsreiz mehr oder weniger voneinander entfernt sind. Bei einem Mangel an Bewegung bleiben sie enger beieinander und werden unbeweglicher. Faszien, die verdichtet/zusammengeklebt sind oder ständig unter Spannung stehen, werden angespannt, beeinflussen die Beweglichkeit und Empfindlichkeit: Tiere und Menschen bewegen sich weniger und werden schmerzempfindlicher. Dasselbe gilt für Entzündungen und Krankheitsprozesse. Faszien sind an Krankheiten und der Wahrnehmung von Schmerzen wie Gelenk- und Rückenschmerzen beteiligt. Sie sind für uns ein Indikator für den Gesundheitszustand. Diese Bindegewebe sind mit sensorischen Rezeptoren ausgestattet und werden als ein großes sensorisches und kommunikatives Organ angesehen, das eng mit dem vegetativen (autonomen) Nervensystem verbunden ist. Dies ermöglicht es ihnen, ununterbrochen Signale an das Gehirn zu senden. Die Faszien reagieren auf verschiedene Reize, insbesondere auf Druck- und Bewegungsreize. Jede Bewegung, jeder Druck oder Zug wirkt sich auf das gesamte komplexe Bindegewebenetzwerk aus und die Spannungsänderungen werden dort weitergeleitet. Die gezielte Stimulation von Mechanorezeptoren kann den Muskeltonus reduzieren, über das autonome Nervensystem für Entspannung sorgen, zur „Durchblutung“ der Faszien beitragen und über die Propriozeption (Wahrnehmung des eigenen Körpers) die Bewegungskoordination verbessern. Es sind also auch die Faszien, die es Tieren und Menschen ermöglichen, ihren Körper wahrzunehmen und Bewegungen zu koordinieren, ohne sich darauf konzentrieren zu müssen. Fasziale Verbindungen oder Ketten bieten eine Erklärung für die Verteilung des Übertragungsschmerzes und die Verbindung zwischen den unteren Gliedmaßen, dem Rumpf und den oberen Gliedmaßen. Ihre anatomische und biomechanische Einheit ermöglicht es uns auch, in der Therapie Zugang zu faszialen Punkten zu erhalten, die keine direkte Manipulation zulassen.

Funktionen von Faszien auf einen Blick

- Stabilität für Körperhaltung und Bewegung

- Schutz von Organen und stark beanspruchter Körperpartien

- Immunologische Funktion

- Regulation von Blut und Lymphfluss

Tensegrity- Körperarchitektur

Der englische Begriff Tensegrity ist ein Schmelzwort von „tension + integrity„. Richard Buckminster Fuller, Architekt, der das Dymaxion**und kuppelartige Konstruktionen baute, prägte den Begriff, um anzuzeigen, dass die Integrität der Struktur aus dem Gleichgewicht der Spannungselemente stammt, nicht aus den Kompressionsstreben.

Bei den meisten unserer Häuser liegt deren Integrität in einer kontinuierlichen Kompression vom höchsten Ziegel des Daches bis zum niedrigsten Zementblock. Die Kompression verläuft in einer ungebrochenen Linie von Element zu Element bis zum Boden. Wir haben auf die gleiche Weise an unseren Körper gedacht: Das Skelett als eine Aneinanderreihung von Knochen, eine kontinuierliche Kompressionsstruktur, wobei die einzelnen Muskeln über Sehnen an jedem Knochen befestigt sind, um ihn zu bewegen.

Nach diesem Erklärungsmodell lastet das Gewicht des Schädels auf der Halswirbelsäule und die des Oberkörpers auf der Lendenwirbelsäule – wie ein Stapel Bauklötze, es sind die knöchernen Strukturen, die den Körper tragen und ihm Stabilität verleihen.

Tensegrity-Strukturen zeichnen sich dadurch aus, dass Stabilität und Zusammenhalt durch eine kontinuierliche Zugspannung – und nicht durch Kompression wie in der üblichen Bauweise – gewährleistet werden.

Tensegrity-Strukturen bestehen aus starren Druck- und elastischen Spannungskomponenten. Dabei berühren sich die starren Komponenten nirgendwo direkt, sondern sind über die elastischen Komponenten verbunden. Die elastischen Komponenten wiederum stehen unter Spannung und verteilen diese Spannung auf die gesamte Konstruktion. Es handelt sich um eine dynamische Konstruktion, die sich selbst stabilisiert.

Wirkt eine Kraft auf eine Stelle eines Tensegrity-Gebildes ein, passt sich also die ganze Struktur an, die einwirkende Kraft wird aufgefangen und auf die gesamte Konstruktion verteilt.

In den vergangenen Jahrzehnten haben Wissenschaftler wie Stephen M. Levin die Tensegrity als ein universelles biologisches Modell identifiziert. Vom Virus bis zum Wirbeltier, selbst in jeder einzelnen Zelle lässt sich das Tensegrity-Prinzip entdecken. Biotensegrity nennen sie es die Forscher. Sie revidiert die jahrhundertealte Vorstellung, wonach das Skelett von Lebewesen das form- und haltgebende Gerüst eines Körpers bildet, zugunsten der Vorstellung eines körperweiten Zugspannungsnetzes (Faszien), in dem die Druckelemente (bei Wirbeltieren die Knochen) „schwebend“ eingebunden sind.

Die Forschung zur Faszie hat gezeigt, wie sie auf vielen Ebenen als Verteilungsnetzwerk funktioniert. Der Körper reagiert zumindest wie eine Tensengrity-Struktur, und viele von uns glauben, dass er als Tensegrity-Struktur funktioniert.

Natürlich sind Lebewesen sehr viel komplexer und gewissermaßen unübersichtlicher als eine einfache Tensegritätsstruktur. Dennoch wird durch ein solches Modell klar, dass alles mit allem zusammenhängt und eine Veränderung an einer Stelle sich immer auf das Ganze auswirkt.

Das Tensegritätsmodell verdeutlicht anschaulich, dass es nicht die Knochen sind, die für Stabilität und für Aufrichtung des Körpers sorgen. Knochen berühren sich normalerweise tatsächlich nirgendwo im Körper direkt, sondern sind flexibel miteinander durch bindegewebige Strukturen verbunden – durch Knorpel, Kapseln, Bänder und Sehnen, die wiederum in Muskelfaszien (Myofaszien) übergehen. Innerhalb eines Spannungsnetzwerks aus Faszien werden die Knochen gehalten und bewegt. Mit diesem Konzept ist auch die Wirbelsäule besser zu verstehen. Sie ist keine tragende Säule, sondern eine höchst bewegliche Wirbelkette aus vielen Teilen, die mit Bändern, Bandscheiben, Faszien sowie kleinen Muskeln verspannt sind.

Ein wesentliches Merkmal der Biotensegrität ist, dass innerhalb des Fasziennetzes ununterbrochen Spannung besteht. Wichtig ist dabei die Ausgewogenheit im Fasziennetzwerk. Sie entscheidet darüber, wie geschmeidig Muskeln arbeiten können, wie Knochen und Wirbel positioniert sind, wie Gelenke belastet werden, ja auch wie frei Tiere und Menschen atmen und sich Organe bewegen und funktionieren können. Die Betrachtung des Körpers als Tensegritätsstruktur ermöglicht ein ganzheitliches Denken in der Therapie sowie Strategien, bei denen lokale Symptome in größeren Zusammenhängen gesehen und behandelt werden. Dann wird klar, warum das alleinige Behandeln an lokalen Schmerzpunkten meist wenig sinnvoll ist. Zugleich erklärt sich, warum beispielsweise bei Problemen mit Hüfte oder Knie schon die Behandlung an Kopf und Wirbelsäule Abhilfe schaffen kann.

**Dymaxion Es ist eine Abkürzung von dynamic maximum tension (englisch für: dynamische maximale Spannung).